| |

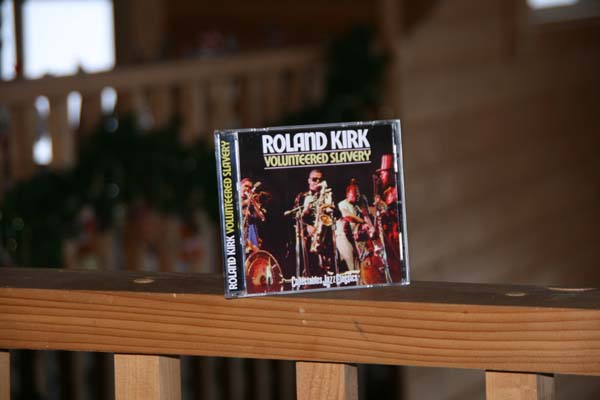

盲目のマルチ・リード奏者ローランド・カークの「ヴォランティアード・スレイヴリー」 盲目のマルチ・リード奏者ローランド・カークの「ヴォランティアード・スレイヴリー」 を聞いた。 を聞いた。

先に紹介した中山康樹著「ジャズの名盤入門」 で絶賛していたので、ついつい買ってしまったのだ。 で絶賛していたので、ついつい買ってしまったのだ。

ローランド・カークは、『数本のサックスを首にぶら下げ、大柄な体躯に黒眼鏡をかけたいかつい風貌や、鼻でフルートを鳴らしながらスキャットを奏で、時に自ら歌い、手回しサイレンやホイッスルなども手にとり鳴らすといった演奏形態が奇異に受け取られたためか、日本国内では「グロテスク・ジャズ」と紹介されていた時期もある。』とフリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」にも書いてあるように、私は、キワモノとのイメージしかなく、今まで聞かないできた。

言い訳すると、ジョン・コルトレーンやアルバート・アイラー、それに続くフリージャズなど“正統な”キワモノの世界に入ったので、ローランド・カークまで届かなかった。

このCDも出だしを聞いたとき、「あぁ、やっぱり、はずした!」と思った。訳の分からない(元々英語が分からないとも言えるが・・・)歌のような、叫びのようなものが、いきなり出てくる。もちろん、私だって、だてにジャズを30数年聞いている訳ではないので、やろうとしていることはなんとなく分かるが、今の私には大きなお世話だ。「でも、せっかく買ったのだから、もう少し聞こう」と自分に言い聞かせ、続けた。

それが、「なるほど!」と、なるまでに、それほど時間はかからなかった。2曲目ぐらいからウスウス気が付きはじめ、色々な思いが頭に浮かんできた。

「もともとオレの好きなジャズは、人間のエネルギーが強力に発散しているジャズだ」「これはいいかも」「この歳になって、強力なエネルギーに耐えられるだろうか」「なにを言ってるんだ、最近聞きたいジャズの傾向が、だんだんまた過激になっているじゃないか」「そりゃ、ジャズは過激じゃなくちゃ」「今までなら、絶対に手を出さないローランド・カークまで買ったじゃないか」。

最後には、「もう一回テンションをあげて、もっと過激に人生に立ち向かえっ!」にまで飛躍してしまった。

私は、昔からジャズを音楽として楽しむのではなく、思想とか哲学、ものの考え方、つまり「人生」として、聞くクセがある。それで、ジャズを考えていると、生き方にまで、いってしまう。

ローランド・カークを聞いていて、私はここのところ、勘違いしていたのかもしれないと思った。もう歳だからと、逃げていたのではないか(重〜い話になってきた)。もっと、前に向かって、攻め込む気概を持たなくてはダメだ。ん?

続きは、また今度。 |

|

|